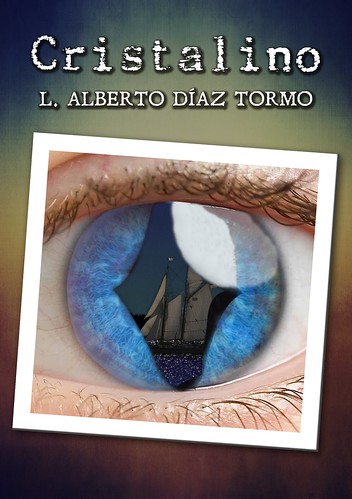

Mi séptima novela: Cristalino

Ya está publicada mi séptina novela Cristalino, una novela de ficción fantástica.

ISBN: 978-1-312-88353-6

Sinopsis:

Varek Monroe es un ex inspector marcado por su pasado que, en cierto modo, empieza a rehacer su vida en un tranquilo pueblo de Inglaterra. Todo le va relativamente bien hasta que recibe una inesperada llamada de su viejo amigo de la policía para devolverle su puesto y enviarle a las islas Orcadas. Allí, en compañía de una inspectora que no le inspira mucha simpatía y atormentado de nuevo por sus errores mientras investiga la desaparición de un amigo aún más viejo, descubrirá cosas difíciles de asimilar.

Fragmento del libro:

Prólogo

–¿Quién es? –cogí el teléfono con una mano mientras me limpiaba la otra en el delantal.

–Buenos días, Varek. Soy Audel.

–¿Audel? Ha pasado mucho tiempo –anuncié sorprendido aunque sin entusiasmo–. ¿A qué debo la sorpresa? Audel Winwood había sido mi sargento y un amigo cuando estuve en la policía, un tipo de cincuenta y tres años que lucía un llamativo lunar en el pómulo derecho y un bronceado de piel que le habían dado las muchas horas en el campo de golf.

–Sí, demasiado tiempo –reconoció–. ¿Cómo te va? ¿Sigues exiliado en Guildford?

–Sí, aquí sigo.

–Creo notar por tu voz que te pillo sobrio. ¿Cuánto tiempo hace que no te ahogas en alcohol, viejo amigo? ¿Un maldito minuto?

–Seis meses.

–Buenos días, Varek. Soy Audel.

–¿Audel? Ha pasado mucho tiempo –anuncié sorprendido aunque sin entusiasmo–. ¿A qué debo la sorpresa? Audel Winwood había sido mi sargento y un amigo cuando estuve en la policía, un tipo de cincuenta y tres años que lucía un llamativo lunar en el pómulo derecho y un bronceado de piel que le habían dado las muchas horas en el campo de golf.

–Sí, demasiado tiempo –reconoció–. ¿Cómo te va? ¿Sigues exiliado en Guildford?

–Sí, aquí sigo.

–Creo notar por tu voz que te pillo sobrio. ¿Cuánto tiempo hace que no te ahogas en alcohol, viejo amigo? ¿Un maldito minuto?

–Seis meses.

–¡¿Seis meses?! Impresionante.

–Y no me ayuda que me lo recuerdes.

–Seguirás con el mismo… “hobby”. Seguro.

–No hemos hablado desde hace unos catorce meses, sargento. Desde… ¿Me has llamado para meterte con mis aficiones y para recordarme mi mierda? –pregunté irritándome–. Me pillas en la cocina, aunque no estoy a punto de colgarte por eso.

–No, no llamo por eso. Por cierto… ¿sigues solo?

–¿Es eso lo que quieres saber? Sí, sigo soltero.

–Vale… –dijo con aire reflexivo. Algo debía de tramar, y probablemente algo que no me gustase–. Tengo malas noticias, amigo mío.

Permanecí en silencio, a la espera de que siguiera.

–¿Vas a decírmelo o no? –tuve que decir al final, impaciente.

–Se trata de nuestro buen amigo Murray.

–¿Murray Wingfield?

–Veo que te acuerdas de él.

Murray era un escocés que tendría a esas alturas unos sesenta y siete años, un biólogo marino que había trabajado en la brigada científica de la policía de Londres hasta hacía ya… muchos años atrás. Le recordaba perfectamente: un hombrecillo menudo, delgado, pelo y barba canos con alopecia, manchas en la cabeza… Un tipo inteligente que criticaba con humor muchos aspectos de la vida.

–Yo no se nada del viejo desde hace años –informé–. Desde hace unos… ¿Cuántos son? ¿Quince? ¿Dieciséis años?

–Sí, unos quince serán. Nosotros estábamos igual. Pero han llegado noticias hoy, en este año de mil novecientos setenta y ocho.

–Maldita sea, Audel, ¡¿quieres decirme de una vez qué pasa con el bueno de Murray?!

–Parece que ha desaparecido.

–Explícate.

–En el mar, Varek. En su adorado mar. ¿Quién iba a esperarlo del Hombre Pez, eh? Aunque en el fondo no me sorprende demasiado que un tipo como él acabe sus días en el agua.

–¿Cómo ha desaparecido? ¿Se conoce la razón?

–¿Por un fuerte oleaje? No lo sabemos. Todavía no.

–Una lástima. Era un buen hombre.

–Sí, lo era.

–Gracias por decírmelo. Ha sido un detalle inesperado que me llamases, la verdad.

–¿Gracias por decírmelo? ¿Crees que te llamo simplemente para contártelo, viejo amigo? No te llamo por eso. ¡Ni siquiera estamos seguros de que esté muerto!

–¿Entonces? –Ahora sí me sorprendí–. ¿Por qué motivo me estás tocando las narices esta vez? ¿Qué quieres de mí?

–¡Quiero que vayas a investigar qué diablos le ha pasado a Murray, cojones! Eso es lo que quiero de ti.

–¿Qué?

–Me gustaría decir que te llamo simplemente para saludarte, para volver a saber de mi amigo, pero esto es lo que hay.

–Audel, ya no soy inspector. ¿Has olvidado que me enviaste a paseo hace más de un año? Y de pronto me llamas para darme un caso, como si todo siguiera igual.

–Y no me ayuda que me lo recuerdes.

–Seguirás con el mismo… “hobby”. Seguro.

–No hemos hablado desde hace unos catorce meses, sargento. Desde… ¿Me has llamado para meterte con mis aficiones y para recordarme mi mierda? –pregunté irritándome–. Me pillas en la cocina, aunque no estoy a punto de colgarte por eso.

–No, no llamo por eso. Por cierto… ¿sigues solo?

–¿Es eso lo que quieres saber? Sí, sigo soltero.

–Vale… –dijo con aire reflexivo. Algo debía de tramar, y probablemente algo que no me gustase–. Tengo malas noticias, amigo mío.

Permanecí en silencio, a la espera de que siguiera.

–¿Vas a decírmelo o no? –tuve que decir al final, impaciente.

–Se trata de nuestro buen amigo Murray.

–¿Murray Wingfield?

–Veo que te acuerdas de él.

Murray era un escocés que tendría a esas alturas unos sesenta y siete años, un biólogo marino que había trabajado en la brigada científica de la policía de Londres hasta hacía ya… muchos años atrás. Le recordaba perfectamente: un hombrecillo menudo, delgado, pelo y barba canos con alopecia, manchas en la cabeza… Un tipo inteligente que criticaba con humor muchos aspectos de la vida.

–Yo no se nada del viejo desde hace años –informé–. Desde hace unos… ¿Cuántos son? ¿Quince? ¿Dieciséis años?

–Sí, unos quince serán. Nosotros estábamos igual. Pero han llegado noticias hoy, en este año de mil novecientos setenta y ocho.

–Maldita sea, Audel, ¡¿quieres decirme de una vez qué pasa con el bueno de Murray?!

–Parece que ha desaparecido.

–Explícate.

–En el mar, Varek. En su adorado mar. ¿Quién iba a esperarlo del Hombre Pez, eh? Aunque en el fondo no me sorprende demasiado que un tipo como él acabe sus días en el agua.

–¿Cómo ha desaparecido? ¿Se conoce la razón?

–¿Por un fuerte oleaje? No lo sabemos. Todavía no.

–Una lástima. Era un buen hombre.

–Sí, lo era.

–Gracias por decírmelo. Ha sido un detalle inesperado que me llamases, la verdad.

–¿Gracias por decírmelo? ¿Crees que te llamo simplemente para contártelo, viejo amigo? No te llamo por eso. ¡Ni siquiera estamos seguros de que esté muerto!

–¿Entonces? –Ahora sí me sorprendí–. ¿Por qué motivo me estás tocando las narices esta vez? ¿Qué quieres de mí?

–¡Quiero que vayas a investigar qué diablos le ha pasado a Murray, cojones! Eso es lo que quiero de ti.

–¿Qué?

–Me gustaría decir que te llamo simplemente para saludarte, para volver a saber de mi amigo, pero esto es lo que hay.

–Audel, ya no soy inspector. ¿Has olvidado que me enviaste a paseo hace más de un año? Y de pronto me llamas para darme un caso, como si todo siguiera igual.

–¡Bua, bua, bua! ¿Tengo que recordarte que pudieron haberte procesado? Te protegí, pedazo de cabrón borracho y desagradecido. Fue lo mejor para ti y tu delicada autoestima. Estabas tan hecho mierda que creí que harías alguna idiotez si no te quitaba de en medio enseguida. Como suicidarte, por ejemplo.

–Ya…

–Y aun así esa idea siguió inquietándome. No fue algo personal. Seguimos siendo amigos, ¿no?

–Ya…

–Y aun así esa idea siguió inquietándome. No fue algo personal. Seguimos siendo amigos, ¿no?

–Eh…

–Vale, quizá debí llamarte alguna vez en todos estos meses para darte explicaciones. Fue muy desconsiderado por mi parte. ¿Cómo no ibas a cuestionarte nuestra amistad? Pero hemos estado ocupados en la capital. Lo creas o no, para mí sigues siendo un amigo. Siempre he velado por tus flácidas nalgas. Por toda tu familia. Lo he hecho desde que nos conocemos y he seguido haciéndolo durante todo este tiempo. Todos me importáis.

–¿Quién lo diría…?

–Así que haz el favor de no lloriquearme. Te he llamado preocupado por que no estuvieras en condiciones de responder a ninguna llamada.

–Pues gracias.

–¡Y mírate! Sigues siendo un capullo, pero un capullo vivo y bastante optimista al parecer. Varek, temo de verdad que le haya pasado algo malo al viejo. Hasta se lo comenté a Max. ¿Sabes qué hizo?

–¿Aullar? –arriesgué convencido.

–¡Exacto!

El viejo pastor alemán entrenado parecía tener la costumbre de emitir un aullido extrañamente triste cada vez que trataban un caso de muerte, como si percibiera algo que se nos escapaba a los humanos. Al parecer, el maldito bicho no solía equivocarse en sus “predicciones”, como mis viejos compañeros lo llamaban. Por eso confiaban bastante en él. Quizá demasiado. Por mi parte, nunca quise fiarme lo más mínimo de un animal.

–¿Hablas con el perro, sargento? –sonreí.

–¡Cierra la bocaza! Escucha esto: Randa se ha tomado unos días de descanso para visitar a Murray. Ya sabes que ella adora también a los animales como lo hacía él.

–Sí.

–Por eso me enteré de la desaparición. Fue ella quien me lo contó en una carta.

–Y pretendes enviarme a ayudarla o algo así –deduje con pesar.

–¡Bingo! De verdad parece que no tienes las neuronas empapadas en alcohol, compañero. ¿Estás siguiendo mi consejo de verdad?

–Por supuesto. El consejo con el que todo el mundo me acosó durante tanto tiempo. Llevo casi un maldito año plantándome en Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué yo, Audel? Seguro que tienes a algún pardillo en plantilla al que enviar.

–Cuento con muchos pardillos. Lo triste es que no puedo enviar a ninguno de ellos a Escocia. No tengo autoridad para ello. Pero tú fuiste inspector. Te estoy pidiendo esto extraoficialmente, como un favor. Murray era un amigo. Quiero a uno de los nuestros y de los mejores ocupándose de este caso.

–¿De los mejores? –pregunté dudoso.

–Bueno, en este caso seréis dos. Murray nos necesita. Creo que se lo debemos. ¡Y fíjate! ¡Randa sigue allí, buscándole! Lo que nos viene cojonudamente a los dos: yo tendré a alguien que te vigile por mí y tú contarás con la ayuda de otra inspectora. ¿Qué más puedes pedir? Ella te estará esperando. Si mi carta llega antes que tú, claro.

–Pero Audel, Randa…

–¿Quién lo diría…?

–Así que haz el favor de no lloriquearme. Te he llamado preocupado por que no estuvieras en condiciones de responder a ninguna llamada.

–Pues gracias.

–¡Y mírate! Sigues siendo un capullo, pero un capullo vivo y bastante optimista al parecer. Varek, temo de verdad que le haya pasado algo malo al viejo. Hasta se lo comenté a Max. ¿Sabes qué hizo?

–¿Aullar? –arriesgué convencido.

–¡Exacto!

El viejo pastor alemán entrenado parecía tener la costumbre de emitir un aullido extrañamente triste cada vez que trataban un caso de muerte, como si percibiera algo que se nos escapaba a los humanos. Al parecer, el maldito bicho no solía equivocarse en sus “predicciones”, como mis viejos compañeros lo llamaban. Por eso confiaban bastante en él. Quizá demasiado. Por mi parte, nunca quise fiarme lo más mínimo de un animal.

–¿Hablas con el perro, sargento? –sonreí.

–¡Cierra la bocaza! Escucha esto: Randa se ha tomado unos días de descanso para visitar a Murray. Ya sabes que ella adora también a los animales como lo hacía él.

–Sí.

–Por eso me enteré de la desaparición. Fue ella quien me lo contó en una carta.

–Y pretendes enviarme a ayudarla o algo así –deduje con pesar.

–¡Bingo! De verdad parece que no tienes las neuronas empapadas en alcohol, compañero. ¿Estás siguiendo mi consejo de verdad?

–Por supuesto. El consejo con el que todo el mundo me acosó durante tanto tiempo. Llevo casi un maldito año plantándome en Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué yo, Audel? Seguro que tienes a algún pardillo en plantilla al que enviar.

–Cuento con muchos pardillos. Lo triste es que no puedo enviar a ninguno de ellos a Escocia. No tengo autoridad para ello. Pero tú fuiste inspector. Te estoy pidiendo esto extraoficialmente, como un favor. Murray era un amigo. Quiero a uno de los nuestros y de los mejores ocupándose de este caso.

–¿De los mejores? –pregunté dudoso.

–Bueno, en este caso seréis dos. Murray nos necesita. Creo que se lo debemos. ¡Y fíjate! ¡Randa sigue allí, buscándole! Lo que nos viene cojonudamente a los dos: yo tendré a alguien que te vigile por mí y tú contarás con la ayuda de otra inspectora. ¿Qué más puedes pedir? Ella te estará esperando. Si mi carta llega antes que tú, claro.

–Pero Audel, Randa…

–Sí, sí, sí, sí. Sé que Randa nunca te ha inspirado mucha simpatía. A mí tampoco me hacen demasiada gracia ciertos hábitos suyos. ¿Y qué? Esto no es una maldita guardería. Todos somos profesionales. Ella también es una buena inspectora. Ya habéis sido compañeros. Seguro que podéis dejar a un lado vuestras diferencias para unir recursos, colaborar para encontrar a nuestro viejo amigo Murray. Aunque sea durante unos días, semanas… El tiempo que haga falta. ¡No te estoy pidiendo que te cases con ella y la aguates el resto de tu vida, joder!

–Va por ahí desnudándose –recordé–. Sin mencionar su enorme ego. No debe quedar nadie en la comisaría que no la haya visto…

–Ya, ya, ya… Con las tetas al fresco –terminó aburrido el sargento–. Lo sé. Puedes decirlo todo, detective. Estamos entre amigos y adultos. Pero eso no tiene por qué impedirte hacer tu trabajo.

Randa Green solía participar en todas las manifestaciones británicas de protección de animales o de espacios naturales que podía. Incluso en las nudistas. Había salido en entrevistas para la televisión, en los periódicos… No era un secreto que había perdido inevitablemente a toda una camada de hurones cuando tenía unos ocho años. Ella misma lo contaba. Se notaba que aquello le afectó mucho. Quizá eso la convirtiese en la activista implacable que era en la adultez, o quizá sólo aumentase su necesidad de proteger la naturaleza. Pero lo más llamativo era que conservaba entre sus cosas con orgullo fotografías de sí misma en esos eventos, las que no dudaba en enseñar no por iniciativa propia pero sí si se lo pedían. Yo sabía que la mayoría de los hombres de la comisaría, si no todos, habían hablado de ella mientras observaban esas fotografías. Muchos la imaginarían desnuda en cuanto la veían. Yo intenté evitar ver esas imágenes. Pretendía poder seguir mirando a una compañera de trabajo sin que existiese la posibilidad de que acudiese a mi mente lo que no quería. Sin embargo, esas fotografías recorrían la comisaría con una libertad y velocidad asombrosas. La propia Randa debía de estar al corriente de todo y no parecía molestarle, incomodarle lo más mínimo.

–Esa mujer me pone nervioso –asentí.

–Sólo oigo bua, bua y más bua. Estás demostrando ser un cabrón egoísta al negarte a esto. Y dada tu afición, me sorprende que tengas algún problema con las mujeres desnudas, amigo mío.

–Ese no es mi problema.

–¿Puedes mirar tranquilamente a otras pero a Randa no? Qué curioso… ¿Es que no encaja en tus gustos? ¿Demasiado vieja? ¿O es que te has vuelto un hombre tímido en estos catorce meses?

–Audel…

–Lo que hagan los demás en su intimidad no es asunto nuestro. No soy quien para prohibirle a nadie enseñar lo que le de la gana fuera del trabajo. Por mí como si mis hombres se la menean con esas malditas fotografías –Yo arrugué la cara asqueado por el comentario–. En realidad eres TÚ el que me preocupa.

–¿Yo?

–¿Qué me dices de ti?

–¿Y ahora qué vas a criticarme? –Yo esperaba oír cualquier cosa de ese hombre.

–Por Dios, Varek… ¡Tienes cuarenta y un años y dedicas tu tiempo a mirar chiquillas desnudas!

–¡Eso no es…!

–Con la excusa de retratarlas, nada menos. ¿Por qué? No me digas que te la sacudes mirando los dibujos de sus jóvenes y firmes senos.

Resoplé cansado. Lo que tanto me echaba en cara el sargento era mi afición por el dibujo. Concretamente el de dibujar modelos desnudos. Dibujaba tanto hombres como mujeres de entre veintitantos y treinta y tantos años. Los que posaban en el taller al que yo acudía. No creo que tuviera nada de malo. Lamentablemente, tengo que reconocer que no pude evitar ver alguna vez a alguna de aquellas chicas como algo más que un objeto, como algo más que un simple modelo mientras la dibujaba, algo que iba más allá del ámbito artístico. ¿Qué culpa podía tener? Soy humano. Y que esas muchachas sean bonitas no facilita las cosas.

Aun así, yo no entendía ese empeño de la gente por censurar algo tan natural como el cuerpo humano. Si no toleramos la naturaleza de nuestra propia especie, ¿qué diablos vamos a tolerar? Randa Green debía de pensar más o menos como yo en ese aspecto. Sin embargo, una cosa era un cuerpo desnudo y otra el desmedido orgullo naturista de mi antigua compañera.

–Eres un auténtico fósil, Audel –rezongué–. Sólo es arte. Es una afición como cualquier otra. Nada más.

–Una afición…

–¿Acaso tú nunca has visto a tu mujer desnuda?

–Mi mujer ya no es una chiquilla –gruñó Winwood–. Y no se te ocurra ponerla desnuda en tus pensamientos ni por un segundo. O tendré que ir a ese pueblo tuyo a defender su honor. ¿Es que no había en ese pueblucho nada más que tetas y culos para dibujar, Picasso? Da igual. Hago esto por ti.

–Ah, ¿sí?

–Me duele ver a un viejo amigo pudrirse en el divorcio. Está claro que Charisse estaba hecha para ti. Y es obvio que la necesitas urgentemente. Daba gusto ver aquella felicidad, esa complicidad que compartíais antes de tu gran cagada.

–No necesito que me recuerdes aquello –gruñí yo.

–¿He mencionado alguna vez lo deseable que es tu ex?

–Demasiadas.

–Qué desperdicio… Si no estuviera casado…

–¡Audel!

–Mira, si haces esto por mí, te devolveré tu puesto, ¿de acuerdo? Hasta intentaré devolverte tu matrimonio. He compartido demasiado vino con Charisse y contigo en vuestro nidito de amor. Igual que en el mío. Me caéis los dos demasiado bien como para quedarme de brazos cruzados. Hablaré con ella… Puede que tenga que decorarte un poco, amigo mío, pero haré todo lo que esté en mi mano. Al fin y al cabo, lo tuyo sólo fue un accidente provocado por un hombre estúpido y borracho. No es justo que un matrimonio como el vuestro acabara así.

–Te agradezco la intención, pero…

–¿Sabes que yo tampoco he visto a Charisse desde entonces?

–Pues no.

–No estoy seguro de por qué. Tal vez temía encontrármela de mal humor. Tal vez… me preocupara que pensases que intentaba cortejarla si la visitaba cuando tú no estabas.

–Qué amable por tu parte.

–Ya ves, cabronazo. Hasta ese punto te respeto. Era una mujer divertida, risueña. Al menos hasta… lo tuyo. Nos hacía reír a mi mujer y a mí. Más que tú, añado. Aunque supongo que esto no importa.

–No sé si estoy preparado para volver a ese trabajo, a un trabajo tan… Joder, no sé si es buena idea volver a poner un arma en mi mano.

–Sigues castigándote después de todo este tiempo… Naciste para este trabajo, Varek Monroe. Necesitamos efectivos como tú. Y creo que Guildford no le sienta nada bien a tu cerebro. Seguro que cambiar de aires te permitirá ver las cosas desde otra perspectiva.

–Tampoco creo que sea apropiado volver con Charisse.

–¿Qué dices?

–Creo que debo pasar página. Ambos debemos. Por ella y por mí mismo. Creo que es lo mejor.

–Tonterías.

–Audel, no he visto a Charisse desde el divorcio. No he vuelto a hablar con ella. ¿Cuántas veces crees que me ha llamado? ¿Cuántas veces crees que ha venido a verme a Guildford en más de un año? Ni una sola.

–Vaya…

–¿Sabes tú algo de ella?

–Por desgracia, no. ¿Te has molestado en llamarla tú?

–Quise llamarla una vez. Felicitarla por su cumpleaños. Pero está claro que no quiere saber nada de mí. No nos despedimos de forma pacífica, ¿sabes? Recuerdo sus gritos y sus lágrimas como si hubiese sido ayer. Seguro que me habría colgado el teléfono en las narices de haberla llamado. De haberla visitado, ni me habría abierto la puerta. Yo no podía soportar su tristeza el día que me fui. No puedo volver a pasar por eso. La he perdido, Audel. Se acabó. Olvida el tema.

–Quizá deberías ser un hombre de una vez y plantarte en su casa algún día. En vuestra vieja casa. Es mucho menos frío que la basura del teléfono. Podría sorprenderla. ¡Y estamos hablando de tu ex, cojones! Claro que estará furiosa después de lo que pasó, pero en el fondo es una mujer muy dulce y comprensiva. Coño, ni siquiera te has molestado en intentar recuperarla. Estoy seguro de que podrá perdonarte si vuelves a verla. Por favor, ¡si hasta tuvisteis una…!

–¡Mierda, Audel! No sigas por ahí.

–Esa mujer aún te ama. Lo sé. Sólo necesitas recordárselo. Recuérdale por qué se casó contigo. Mi consejo de amigo es que te plantes en su puerta. Preferiblemente con unas putas flores o alguna otra tontería de esas que suelen gustarles a las mujeres. Pensándolo mejor… quizá deberías ir de uniforme y con una multa en la mano. O deja que encuentre ella la multa en su coche firmada por ti. Eso podría hacerla sonreír. Que le pidas perdón otra vez, que le digas lo mucho que la quieres, que le metas la maldita lengua en la boca si te da la oportunidad…

–Ya vale, Audel. No necesito tus consejos. Ni que te tomes demasiadas libertades.

–… Quizá que le hagas el amor…

–¡Sargento!

–Guárdate tus estúpidas penas de llorica y arrástrate si es necesario. Vuelve a acosarla como aquellos días en los que intentabas conquistarla. Pero no te pases, Varek; no queremos que esto acabe en orden de alejamiento. Haz lo que sea por ella, ¡pero haz algo!

–No. No creo que sea buena idea hacer nada.

–¿Entonces ya está? ¿Vas a renunciar a la mujer de tu vida sin más?

–Eso es –afirmé resoplando.

–Grandísimo cobarde… Eres una vergüenza para el género masculino. Dime sinceramente que ya no la amas.

–¡Por supuesto que la amo! Como el primer maldito día. No creas ni por un segundo que esta decisión me resulta fácil. Pero… ¿me amará ella a mí de verdad, como afirmas? ¿Después de lo que hice? Precisamente porque la amo, quiero que la dejes en paz, Audel. Quiero que sea feliz. No quiero que le recuerdes el pasado. No quiero que le hables de mí. Si olvida hasta que existo, mucho mejor. ¿Lo has entendido?

Hubo un instante de silencio durante el que Audel debía de hallarse rumiando mis palabras. Llegué a creer que respetaría mi decisión y cesaría en su empeño por fin.

–¡¿Qué cojones estás diciendo?! –bramó–. ¿Seguro que estás sobrio? Sé cuánto te costó conquistar esa cima hace ya tantos años. ¡Ja! Recuerdo cómo amenazabas con multar a esa enfermera sólo para hablar con ella. Después de que te sanara aquel navajazo que casi acaba contigo. Ese esfuerzo no puede perderse sin más. Es mi obligación de amigo ayudarte a recuperar a tu conejita y eso pienso hacer. ¡Y punto!

–Audel…

–Ahora que lo pienso, quizá debería comprobar que no se le ha metido otro imbécil en la cama todavía… –añadió en un tono más bajo de voz, para sí mismo–. ¡Pero espabila, coño! Seguro que Charisse sigue de muy buen ver. Eso si con la depresión no le ha dado por hincharse a helado o cualquier cosa. Si sigue también soltera, probablemente haya alguien tras su bonito culo. No querrás eso.

–Audel, no…

–¿O le has echado el ojo a alguna de esas crías que tanto posan para ti? ¿Es eso?

Volví a resoplar.

–Audel, creo que estoy… No importa. ¿Dónde desapareció Murray? –pregunté, empezando a aceptar tener que cumplir ese tan inesperado trabajo. Discutir con el sargento no servía de nada cuando estaba empeñado en algo–. ¿Adónde pretendes enviarme?

–A las Orcadas.

Me tomé un momento para situar esas islas.

–¿Así que quieres ayudarme a recuperar mi matrimo nio pero vas a mandarme a congelarme al otro extremo de Gran Bretaña?

–¡Ya estamos entrando en verano! Ahora esas islas están casi en su máxima temperatura. Espero que las pelotas de un tipo duro como Varek Monroe puedan soportar un poco de frío en ese saco de grasa que tiene por cuerpo e interesarse en buscar a un viejo amigo perdido. ¿O Randa va a tener más huevos que tú? Lleva ya casi una semana pelándose el culo en el archipiélago, sola, y ni siquiera ha mencionado el frío en su carta.

–¿No vivía Murray en Edimburgo? ¿Qué hacía en las Orcadas?

–¿Tú qué crees? Sus adorados animales podían hacer que se arrastrase por el rincón más inhóspito del planeta. Y tú, amigo mío, vas a guardarte tus estúpidas quejas y

desplazarte hasta esas islas.

–Puede que estemos hablando de un asesinato. ¿Tendría que presentarme en esas malditas islas sólo con mis cojones peludos y mi mejor repertorio de insultos?

–Pásate por Londres en cuanto puedas. Déjate caer por la comisaría. Así volveré a ver tu horrible cara. Puede que te invite a comer para ponernos al día y te devolveré tu placa y tu arma. Sólo provisionalmente de momento, ¿está claro? Aunque si no eres capaz de luchar por tu mujer, tal vez prefieras esconderte detrás de Randa. ¡Ja!

–Siempre has sido un tipo gracioso, Audel…

–La vida te ha soltado un buen gancho, amigo mío, pero hay que levantarse de nuevo. No quiero excusas. ¡El último ring no ha sonado todavía! Tu amigo Audel sigue contigo para echarte una mano. Quiero que muevas tu enorme culo enseguida. ¡Hop, hop, hop!

–Va por ahí desnudándose –recordé–. Sin mencionar su enorme ego. No debe quedar nadie en la comisaría que no la haya visto…

–Ya, ya, ya… Con las tetas al fresco –terminó aburrido el sargento–. Lo sé. Puedes decirlo todo, detective. Estamos entre amigos y adultos. Pero eso no tiene por qué impedirte hacer tu trabajo.

Randa Green solía participar en todas las manifestaciones británicas de protección de animales o de espacios naturales que podía. Incluso en las nudistas. Había salido en entrevistas para la televisión, en los periódicos… No era un secreto que había perdido inevitablemente a toda una camada de hurones cuando tenía unos ocho años. Ella misma lo contaba. Se notaba que aquello le afectó mucho. Quizá eso la convirtiese en la activista implacable que era en la adultez, o quizá sólo aumentase su necesidad de proteger la naturaleza. Pero lo más llamativo era que conservaba entre sus cosas con orgullo fotografías de sí misma en esos eventos, las que no dudaba en enseñar no por iniciativa propia pero sí si se lo pedían. Yo sabía que la mayoría de los hombres de la comisaría, si no todos, habían hablado de ella mientras observaban esas fotografías. Muchos la imaginarían desnuda en cuanto la veían. Yo intenté evitar ver esas imágenes. Pretendía poder seguir mirando a una compañera de trabajo sin que existiese la posibilidad de que acudiese a mi mente lo que no quería. Sin embargo, esas fotografías recorrían la comisaría con una libertad y velocidad asombrosas. La propia Randa debía de estar al corriente de todo y no parecía molestarle, incomodarle lo más mínimo.

–Esa mujer me pone nervioso –asentí.

–Sólo oigo bua, bua y más bua. Estás demostrando ser un cabrón egoísta al negarte a esto. Y dada tu afición, me sorprende que tengas algún problema con las mujeres desnudas, amigo mío.

–Ese no es mi problema.

–¿Puedes mirar tranquilamente a otras pero a Randa no? Qué curioso… ¿Es que no encaja en tus gustos? ¿Demasiado vieja? ¿O es que te has vuelto un hombre tímido en estos catorce meses?

–Audel…

–Lo que hagan los demás en su intimidad no es asunto nuestro. No soy quien para prohibirle a nadie enseñar lo que le de la gana fuera del trabajo. Por mí como si mis hombres se la menean con esas malditas fotografías –Yo arrugué la cara asqueado por el comentario–. En realidad eres TÚ el que me preocupa.

–¿Yo?

–¿Qué me dices de ti?

–¿Y ahora qué vas a criticarme? –Yo esperaba oír cualquier cosa de ese hombre.

–Por Dios, Varek… ¡Tienes cuarenta y un años y dedicas tu tiempo a mirar chiquillas desnudas!

–¡Eso no es…!

–Con la excusa de retratarlas, nada menos. ¿Por qué? No me digas que te la sacudes mirando los dibujos de sus jóvenes y firmes senos.

Resoplé cansado. Lo que tanto me echaba en cara el sargento era mi afición por el dibujo. Concretamente el de dibujar modelos desnudos. Dibujaba tanto hombres como mujeres de entre veintitantos y treinta y tantos años. Los que posaban en el taller al que yo acudía. No creo que tuviera nada de malo. Lamentablemente, tengo que reconocer que no pude evitar ver alguna vez a alguna de aquellas chicas como algo más que un objeto, como algo más que un simple modelo mientras la dibujaba, algo que iba más allá del ámbito artístico. ¿Qué culpa podía tener? Soy humano. Y que esas muchachas sean bonitas no facilita las cosas.

Aun así, yo no entendía ese empeño de la gente por censurar algo tan natural como el cuerpo humano. Si no toleramos la naturaleza de nuestra propia especie, ¿qué diablos vamos a tolerar? Randa Green debía de pensar más o menos como yo en ese aspecto. Sin embargo, una cosa era un cuerpo desnudo y otra el desmedido orgullo naturista de mi antigua compañera.

–Eres un auténtico fósil, Audel –rezongué–. Sólo es arte. Es una afición como cualquier otra. Nada más.

–Una afición…

–¿Acaso tú nunca has visto a tu mujer desnuda?

–Mi mujer ya no es una chiquilla –gruñó Winwood–. Y no se te ocurra ponerla desnuda en tus pensamientos ni por un segundo. O tendré que ir a ese pueblo tuyo a defender su honor. ¿Es que no había en ese pueblucho nada más que tetas y culos para dibujar, Picasso? Da igual. Hago esto por ti.

–Ah, ¿sí?

–Me duele ver a un viejo amigo pudrirse en el divorcio. Está claro que Charisse estaba hecha para ti. Y es obvio que la necesitas urgentemente. Daba gusto ver aquella felicidad, esa complicidad que compartíais antes de tu gran cagada.

–No necesito que me recuerdes aquello –gruñí yo.

–¿He mencionado alguna vez lo deseable que es tu ex?

–Demasiadas.

–Qué desperdicio… Si no estuviera casado…

–¡Audel!

–Mira, si haces esto por mí, te devolveré tu puesto, ¿de acuerdo? Hasta intentaré devolverte tu matrimonio. He compartido demasiado vino con Charisse y contigo en vuestro nidito de amor. Igual que en el mío. Me caéis los dos demasiado bien como para quedarme de brazos cruzados. Hablaré con ella… Puede que tenga que decorarte un poco, amigo mío, pero haré todo lo que esté en mi mano. Al fin y al cabo, lo tuyo sólo fue un accidente provocado por un hombre estúpido y borracho. No es justo que un matrimonio como el vuestro acabara así.

–Te agradezco la intención, pero…

–¿Sabes que yo tampoco he visto a Charisse desde entonces?

–Pues no.

–No estoy seguro de por qué. Tal vez temía encontrármela de mal humor. Tal vez… me preocupara que pensases que intentaba cortejarla si la visitaba cuando tú no estabas.

–Qué amable por tu parte.

–Ya ves, cabronazo. Hasta ese punto te respeto. Era una mujer divertida, risueña. Al menos hasta… lo tuyo. Nos hacía reír a mi mujer y a mí. Más que tú, añado. Aunque supongo que esto no importa.

–No sé si estoy preparado para volver a ese trabajo, a un trabajo tan… Joder, no sé si es buena idea volver a poner un arma en mi mano.

–Sigues castigándote después de todo este tiempo… Naciste para este trabajo, Varek Monroe. Necesitamos efectivos como tú. Y creo que Guildford no le sienta nada bien a tu cerebro. Seguro que cambiar de aires te permitirá ver las cosas desde otra perspectiva.

–Tampoco creo que sea apropiado volver con Charisse.

–¿Qué dices?

–Creo que debo pasar página. Ambos debemos. Por ella y por mí mismo. Creo que es lo mejor.

–Tonterías.

–Audel, no he visto a Charisse desde el divorcio. No he vuelto a hablar con ella. ¿Cuántas veces crees que me ha llamado? ¿Cuántas veces crees que ha venido a verme a Guildford en más de un año? Ni una sola.

–Vaya…

–¿Sabes tú algo de ella?

–Por desgracia, no. ¿Te has molestado en llamarla tú?

–Quise llamarla una vez. Felicitarla por su cumpleaños. Pero está claro que no quiere saber nada de mí. No nos despedimos de forma pacífica, ¿sabes? Recuerdo sus gritos y sus lágrimas como si hubiese sido ayer. Seguro que me habría colgado el teléfono en las narices de haberla llamado. De haberla visitado, ni me habría abierto la puerta. Yo no podía soportar su tristeza el día que me fui. No puedo volver a pasar por eso. La he perdido, Audel. Se acabó. Olvida el tema.

–Quizá deberías ser un hombre de una vez y plantarte en su casa algún día. En vuestra vieja casa. Es mucho menos frío que la basura del teléfono. Podría sorprenderla. ¡Y estamos hablando de tu ex, cojones! Claro que estará furiosa después de lo que pasó, pero en el fondo es una mujer muy dulce y comprensiva. Coño, ni siquiera te has molestado en intentar recuperarla. Estoy seguro de que podrá perdonarte si vuelves a verla. Por favor, ¡si hasta tuvisteis una…!

–¡Mierda, Audel! No sigas por ahí.

–Esa mujer aún te ama. Lo sé. Sólo necesitas recordárselo. Recuérdale por qué se casó contigo. Mi consejo de amigo es que te plantes en su puerta. Preferiblemente con unas putas flores o alguna otra tontería de esas que suelen gustarles a las mujeres. Pensándolo mejor… quizá deberías ir de uniforme y con una multa en la mano. O deja que encuentre ella la multa en su coche firmada por ti. Eso podría hacerla sonreír. Que le pidas perdón otra vez, que le digas lo mucho que la quieres, que le metas la maldita lengua en la boca si te da la oportunidad…

–Ya vale, Audel. No necesito tus consejos. Ni que te tomes demasiadas libertades.

–… Quizá que le hagas el amor…

–¡Sargento!

–Guárdate tus estúpidas penas de llorica y arrástrate si es necesario. Vuelve a acosarla como aquellos días en los que intentabas conquistarla. Pero no te pases, Varek; no queremos que esto acabe en orden de alejamiento. Haz lo que sea por ella, ¡pero haz algo!

–No. No creo que sea buena idea hacer nada.

–¿Entonces ya está? ¿Vas a renunciar a la mujer de tu vida sin más?

–Eso es –afirmé resoplando.

–Grandísimo cobarde… Eres una vergüenza para el género masculino. Dime sinceramente que ya no la amas.

–¡Por supuesto que la amo! Como el primer maldito día. No creas ni por un segundo que esta decisión me resulta fácil. Pero… ¿me amará ella a mí de verdad, como afirmas? ¿Después de lo que hice? Precisamente porque la amo, quiero que la dejes en paz, Audel. Quiero que sea feliz. No quiero que le recuerdes el pasado. No quiero que le hables de mí. Si olvida hasta que existo, mucho mejor. ¿Lo has entendido?

Hubo un instante de silencio durante el que Audel debía de hallarse rumiando mis palabras. Llegué a creer que respetaría mi decisión y cesaría en su empeño por fin.

–¡¿Qué cojones estás diciendo?! –bramó–. ¿Seguro que estás sobrio? Sé cuánto te costó conquistar esa cima hace ya tantos años. ¡Ja! Recuerdo cómo amenazabas con multar a esa enfermera sólo para hablar con ella. Después de que te sanara aquel navajazo que casi acaba contigo. Ese esfuerzo no puede perderse sin más. Es mi obligación de amigo ayudarte a recuperar a tu conejita y eso pienso hacer. ¡Y punto!

–Audel…

–Ahora que lo pienso, quizá debería comprobar que no se le ha metido otro imbécil en la cama todavía… –añadió en un tono más bajo de voz, para sí mismo–. ¡Pero espabila, coño! Seguro que Charisse sigue de muy buen ver. Eso si con la depresión no le ha dado por hincharse a helado o cualquier cosa. Si sigue también soltera, probablemente haya alguien tras su bonito culo. No querrás eso.

–Audel, no…

–¿O le has echado el ojo a alguna de esas crías que tanto posan para ti? ¿Es eso?

Volví a resoplar.

–Audel, creo que estoy… No importa. ¿Dónde desapareció Murray? –pregunté, empezando a aceptar tener que cumplir ese tan inesperado trabajo. Discutir con el sargento no servía de nada cuando estaba empeñado en algo–. ¿Adónde pretendes enviarme?

–A las Orcadas.

Me tomé un momento para situar esas islas.

–¿Así que quieres ayudarme a recuperar mi matrimo nio pero vas a mandarme a congelarme al otro extremo de Gran Bretaña?

–¡Ya estamos entrando en verano! Ahora esas islas están casi en su máxima temperatura. Espero que las pelotas de un tipo duro como Varek Monroe puedan soportar un poco de frío en ese saco de grasa que tiene por cuerpo e interesarse en buscar a un viejo amigo perdido. ¿O Randa va a tener más huevos que tú? Lleva ya casi una semana pelándose el culo en el archipiélago, sola, y ni siquiera ha mencionado el frío en su carta.

–¿No vivía Murray en Edimburgo? ¿Qué hacía en las Orcadas?

–¿Tú qué crees? Sus adorados animales podían hacer que se arrastrase por el rincón más inhóspito del planeta. Y tú, amigo mío, vas a guardarte tus estúpidas quejas y

desplazarte hasta esas islas.

–Puede que estemos hablando de un asesinato. ¿Tendría que presentarme en esas malditas islas sólo con mis cojones peludos y mi mejor repertorio de insultos?

–Pásate por Londres en cuanto puedas. Déjate caer por la comisaría. Así volveré a ver tu horrible cara. Puede que te invite a comer para ponernos al día y te devolveré tu placa y tu arma. Sólo provisionalmente de momento, ¿está claro? Aunque si no eres capaz de luchar por tu mujer, tal vez prefieras esconderte detrás de Randa. ¡Ja!

–Siempre has sido un tipo gracioso, Audel…

–La vida te ha soltado un buen gancho, amigo mío, pero hay que levantarse de nuevo. No quiero excusas. ¡El último ring no ha sonado todavía! Tu amigo Audel sigue contigo para echarte una mano. Quiero que muevas tu enorme culo enseguida. ¡Hop, hop, hop!

–Vale, sargento. Me pondré en camino –asentí sin ganas.

–Me alegra volver a oír tu voz, amigo mío. De verdad. Pero por lo que más quieras, ¡no se te ocurra cagarla!

–Me alegra volver a oír tu voz, amigo mío. De verdad. Pero por lo que más quieras, ¡no se te ocurra cagarla!

1

Pensar en mi ex me llevaba inevitablemente a pensar en nuestra hija Jill, que murió a la temprana edad de dieciséis años. Después de hablar con Audel, sentí la necesidad de sacar de mi cartera la foto que conservaba de ella para observarla largo rato, ver una vez más a esa chiquilla de melena castaña, con los ojos verdes de su madre, su siempre excesivo maquillaje y su coquetería.

Unos catorce meses atrás, yo conducía ebrio. Llevaba a Jill a casa cuando tuvimos un accidente. Era de noche. No vi venir a aquel maldito camión. Mi hija murió. Su cuerpo quedó destrozado y yo, ciego de rabia y dolor, casi maté al camionero de una paliza. Lo dejé en coma. No volvería a oír la risa chillona de mi hija. No volvería a verla presumir. No volvería a conversar con ella sobre sus cosas. No volvería a oírla llamarme gordo mientras me pellizcaba los michelines.

Es sorprendente cómo algo molesto puede pasar a echarse tanto en falta cuando se ha perdido…

Nunca me perdonaría a mí mismo por lo que pasó. ¿Cómo iba a esperar que me perdonase Charisse? Recordar todo aquello sólo me devolvía el dolor de aquellos días, una inmensa ira mezclada con una gran pena. La pequeña cicatriz de mi pómulo izquierdo y la fotografía de Jill que conservaba no hacían más que recordármelo todo, pero no podía desprenderme ni de una ni de otra. Ni siquiera lo deseaba. Obligarme a ver a mi hija día tras día era mi merecida penitencia, el castigo a cuya elusión

no tenía derecho.

Aunque no siempre tenía fuerzas para hacerlo…

¿Así que iba a desplazarme hasta las Orcadas con intención de recuperar mi matrimonio? Bueno, esa era la intención de Audel. En principio yo sólo lo hacía por el trabajo. Mis esperanzas por recuperar a mi ex eran nulas. Ni siquiera sabía si podría volver a mirarla a la cara, volver a ser su pareja como si no hubiese pasado nada.

Unos catorce meses atrás, yo conducía ebrio. Llevaba a Jill a casa cuando tuvimos un accidente. Era de noche. No vi venir a aquel maldito camión. Mi hija murió. Su cuerpo quedó destrozado y yo, ciego de rabia y dolor, casi maté al camionero de una paliza. Lo dejé en coma. No volvería a oír la risa chillona de mi hija. No volvería a verla presumir. No volvería a conversar con ella sobre sus cosas. No volvería a oírla llamarme gordo mientras me pellizcaba los michelines.

Es sorprendente cómo algo molesto puede pasar a echarse tanto en falta cuando se ha perdido…

Nunca me perdonaría a mí mismo por lo que pasó. ¿Cómo iba a esperar que me perdonase Charisse? Recordar todo aquello sólo me devolvía el dolor de aquellos días, una inmensa ira mezclada con una gran pena. La pequeña cicatriz de mi pómulo izquierdo y la fotografía de Jill que conservaba no hacían más que recordármelo todo, pero no podía desprenderme ni de una ni de otra. Ni siquiera lo deseaba. Obligarme a ver a mi hija día tras día era mi merecida penitencia, el castigo a cuya elusión

no tenía derecho.

Aunque no siempre tenía fuerzas para hacerlo…

¿Así que iba a desplazarme hasta las Orcadas con intención de recuperar mi matrimonio? Bueno, esa era la intención de Audel. En principio yo sólo lo hacía por el trabajo. Mis esperanzas por recuperar a mi ex eran nulas. Ni siquiera sabía si podría volver a mirarla a la cara, volver a ser su pareja como si no hubiese pasado nada.

Y volver a trabajar después de catorce meses no parecía una idea demasiado mala.

Una parte de mí quería volver con Charisse, recuperar los maravillosos días a su lado. Sin intención de darle otro niño, por supuesto. Aunque ella hubiese querido, pensar en otro vástago era para mí como pretender sustituir y olvidar a Jill, una ofensa a su memoria que hacía aún más grave el hecho de que hubiese sido yo el causante de todo. Y probablemente recordase el accidente cada vez que mirase al nuevo crío. No habría sido capaz de engendrar a otra criatura. ¿Cómo podría? ¿Qué derecho tenía?

Por otro lado, sin embargo, deseaba permanecer lejos de mi ex. Por ella. Sabía que ver mi cara de desgraciado podía no traerle más que dolor, mantenerla anclada al pasado. Dejarla ir sería lo mejor. Además, tenía a mi amiga Lyla, una dulce soltera de cuarenta años y risa contagiosa que conocí en Guildford, una aficionada al mismo arte que yo por la que empezaba a sentirme interesado. Ella tenía un sobrino al que quería como si fuera su hijo y sufría por nuestra afición, de parte de su hermano, algo similar a lo que yo sufría por parte de Audel Winwood. La diferencia era que su hermano la animaba a poner de una vez a un hombre en su vida mientras que el sargento me forzaba a mí a volver con Charisse.

Lyla se había tomado la libertad de presentarse en mi casa en varias ocasiones sin avisar. Me aconsejaba –o me ordenaba– con una voluntad de hierro que me cuidase, que comiese bien, que hiciese ejercicio… Me hacía sentir casi como un cadete en el ejército. Inspeccionaba mi siempre semivacía nevera para quejarse, para decirme con qué debería llenarla y para tirar mis cervezas por el fregadero. Verla comportarse como si llevásemos años casados cuando apenas habíamos tenido un par de citas me hacía sonreír. En los peores días, lograba hacerme enfadar, aunque nunca tanto como para verme obligado a detener su saqueo. Nunca le levanté la voz. Mucho menos la mano. Su intención era buena. Conocía mi historia. En el fondo le agradecía que me librase de ese odioso veneno que en realidad me prohibía a mí mismo consumir y cuya presencia únicamente me tentaba.

Debo añadir que no solo me saqueaba. Algunas veces me trajo cosas deliciosas como tarta de manzana o bizcochos, todo con ingredientes saludables y elaborado por ella misma.

En aquel momento, la mayor parte de mi atención estaba puesta en aquella amiga, no en Charisse. No quise mencionarle a Lyla al sargento. Dudo que él hubiese aprobado mi relación con ella. Al menos después de haber conocido a Charisse. Estoy seguro de que habría insistido igualmente en que recuperase a mi ex, y hasta habría insultado a Lyla.

No me hacía ninguna falta soportar eso.

En cuanto a Randa, poseía una tenacidad que no creo que yo hubiese tenido jamás. Era tan implacable de policía como de activista. Eso era algo que admiraba de ella. Una vez la conociera mejor, quizá me fuera más fácil tratar con mi vieja compañera.

Una parte de mí quería volver con Charisse, recuperar los maravillosos días a su lado. Sin intención de darle otro niño, por supuesto. Aunque ella hubiese querido, pensar en otro vástago era para mí como pretender sustituir y olvidar a Jill, una ofensa a su memoria que hacía aún más grave el hecho de que hubiese sido yo el causante de todo. Y probablemente recordase el accidente cada vez que mirase al nuevo crío. No habría sido capaz de engendrar a otra criatura. ¿Cómo podría? ¿Qué derecho tenía?

Por otro lado, sin embargo, deseaba permanecer lejos de mi ex. Por ella. Sabía que ver mi cara de desgraciado podía no traerle más que dolor, mantenerla anclada al pasado. Dejarla ir sería lo mejor. Además, tenía a mi amiga Lyla, una dulce soltera de cuarenta años y risa contagiosa que conocí en Guildford, una aficionada al mismo arte que yo por la que empezaba a sentirme interesado. Ella tenía un sobrino al que quería como si fuera su hijo y sufría por nuestra afición, de parte de su hermano, algo similar a lo que yo sufría por parte de Audel Winwood. La diferencia era que su hermano la animaba a poner de una vez a un hombre en su vida mientras que el sargento me forzaba a mí a volver con Charisse.

Lyla se había tomado la libertad de presentarse en mi casa en varias ocasiones sin avisar. Me aconsejaba –o me ordenaba– con una voluntad de hierro que me cuidase, que comiese bien, que hiciese ejercicio… Me hacía sentir casi como un cadete en el ejército. Inspeccionaba mi siempre semivacía nevera para quejarse, para decirme con qué debería llenarla y para tirar mis cervezas por el fregadero. Verla comportarse como si llevásemos años casados cuando apenas habíamos tenido un par de citas me hacía sonreír. En los peores días, lograba hacerme enfadar, aunque nunca tanto como para verme obligado a detener su saqueo. Nunca le levanté la voz. Mucho menos la mano. Su intención era buena. Conocía mi historia. En el fondo le agradecía que me librase de ese odioso veneno que en realidad me prohibía a mí mismo consumir y cuya presencia únicamente me tentaba.

Debo añadir que no solo me saqueaba. Algunas veces me trajo cosas deliciosas como tarta de manzana o bizcochos, todo con ingredientes saludables y elaborado por ella misma.

En aquel momento, la mayor parte de mi atención estaba puesta en aquella amiga, no en Charisse. No quise mencionarle a Lyla al sargento. Dudo que él hubiese aprobado mi relación con ella. Al menos después de haber conocido a Charisse. Estoy seguro de que habría insistido igualmente en que recuperase a mi ex, y hasta habría insultado a Lyla.

No me hacía ninguna falta soportar eso.

En cuanto a Randa, poseía una tenacidad que no creo que yo hubiese tenido jamás. Era tan implacable de policía como de activista. Eso era algo que admiraba de ella. Una vez la conociera mejor, quizá me fuera más fácil tratar con mi vieja compañera.

Así que me despedí de mis amigos del taller de dibujo y de los de Alcohólicos Anónimos para desplazarme de vuelta a la capital. Audel me invitó a comer en un buen restaurante, aquel que solía frecuentar con su señora. Lo más molesto fue que todos los temas parecían llevar a ese hombre a recordar a Charisse y su intención de ayudarme a recuperarla. Charisse esto, Charisse lo otro… A su manera, era en el fondo un buen amigo.

¿Debí ir a ver a Charisse antes de irme? Me lo planteé. Estuve a punto de cometer la probable estupidez de presentarme en la que había pasado a ser su casa aunque fuera para decirle lo que iba a hacer, demostrarle que estaba dispuesto a volver al buen camino. ¿Era ya demasiado tarde? Unas extrañas y fuertes ganas de volver a ver a esa doctora de rizos de oro, de coger su mano una vez más, me asaltaron de pronto. Por un momento, sólo pude ver en mi mente aquella preciosa sonrisa de cuando yo la perseguía, de cuando los dos teníamos unos veintitantos años, de cuando ella era enfermera y yo un agente de tráfico. Quizá no pudiese volver con ella. Aun así, deseaba al menos su perdón. Lo necesitaba.

“Tienes que tener unos huevos muy gordos para plantarte en su casa”, es lo que no dejaba de repetirme una voz interior.

Le había pedido perdón muchas veces antes de que me echara a patadas, y ni siquiera me había escuchado. Probablemente sus gritos tapasen cada una de mis palabras. Dudo que la conversación hubiese sido distinta en esta ocasión. ¿Besarla a traición, como me sugirió el sargento? Una jugada demasiado arriesgada. ¿Y si me hubiera encontrado con el nuevo hombre de su vida? O incluso con un niño. Supongo que aún era pronto para que ella hubiese tenido otro hijo. En cualquiera de los dos casos, habría sido de lo más incómodo.

No tuve valor ni para pedirle perdón en una multa…

Cogí un avión para volar desde Londres hasta Edimburgo y otro para dirigirme desde allí a Kirkwall, la ciudad isleña a la que se había mudado Murray. Al parecer, el viejo conservaba una vivienda allí, aunque se había hecho también con otra casita en Rousay, una isla vecina de menor tamaño.

El tiempo en el archipiélago no era tan frío como había esperado. Ni tan nublado. Randa se había alojado en el hotel Orcadas, en Kirkwall, así que me dirigí hacia allí dispuesto a encontrarla. Antes de ver siquiera el edificio, alguien me llamó.

–¡Monroe!

La reconocí al instante.

–Randa.

Procuré no ver en mi mente imágenes incómodas al dirigirme a ella.

A sus cuarenta y un años, Randa Green se conservaba muy bien, como si apenas hubiera pasado de los treinta. Figura esbelta y contorneada, ojos claros, rostro afilado, labios carnosos… Desde que yo la conocía, siempre había lucido una larga y lacia melena de color claro con un flequillo que casi le llegaba a los ojos. Nunca la había visto maquillada, y en esa ocasión no fue distinto. Su estilo no había cambiado: seguía luciendo aquellos pantalones anchos tan de moda en los setenta, chaqueta de cuero sintético…

–Cuánto tiempo, ¿no? Te veo mejor –anunció examinándome–. ¿Has adelgazado?

–He… estado haciendo ejercicio –Sonreí con disimulo al recordar a Lyla.

–¿Cuánto peso has perdido?

–¿Por qué?

–¡Sólo intento ser amable, gruñón! –sonrió.

–Unos… ¿cinco? ¿Diez kilos? No tengo ni idea, la verdad. Parece que tú sigues igual –Quise devolverle el gesto, que probablemente sonara demasiado forzado.

–Gracias –Ella lo agradeció apoyando las manos sobre sus caderas y doblando la cabeza en una sonriente pose presumida–. ¿Qué haces aquí? Si puedo preguntar.

–No has recibido la carta de Audel.

–No, aún no. ¿Audel? ¿Entonces sabes lo de Murray?

–Sí. Audel me llamó.

La reconocí al instante.

–Randa.

Procuré no ver en mi mente imágenes incómodas al dirigirme a ella.

A sus cuarenta y un años, Randa Green se conservaba muy bien, como si apenas hubiera pasado de los treinta. Figura esbelta y contorneada, ojos claros, rostro afilado, labios carnosos… Desde que yo la conocía, siempre había lucido una larga y lacia melena de color claro con un flequillo que casi le llegaba a los ojos. Nunca la había visto maquillada, y en esa ocasión no fue distinto. Su estilo no había cambiado: seguía luciendo aquellos pantalones anchos tan de moda en los setenta, chaqueta de cuero sintético…

–Cuánto tiempo, ¿no? Te veo mejor –anunció examinándome–. ¿Has adelgazado?

–He… estado haciendo ejercicio –Sonreí con disimulo al recordar a Lyla.

–¿Cuánto peso has perdido?

–¿Por qué?

–¡Sólo intento ser amable, gruñón! –sonrió.

–Unos… ¿cinco? ¿Diez kilos? No tengo ni idea, la verdad. Parece que tú sigues igual –Quise devolverle el gesto, que probablemente sonara demasiado forzado.

–Gracias –Ella lo agradeció apoyando las manos sobre sus caderas y doblando la cabeza en una sonriente pose presumida–. ¿Qué haces aquí? Si puedo preguntar.

–No has recibido la carta de Audel.

–No, aún no. ¿Audel? ¿Entonces sabes lo de Murray?

–Sí. Audel me llamó.

–Imaginaba que podrían enviar a alguien, pero no a ti. ¿Entonces… volvemos a ser compañeros? ¿Te han devuelto el trabajo?

–Provisionalmente. Hasta que encuentre a Murray. Si le encuentro…

–Si le encontramos, Monroe –me corrigió–. Y yo que creía que habías venido a verme… –Sonrió socarrona–. Creí que no volverías a la policía.

–No era mi intención. Audel apenas me ha dejado opción, de todos modos. ¿Qué sabes de Murray?

–Llevo toda la mañana de aquí para allá. ¿Te parece que hablemos en otro lugar? Estoy cansada y hambrienta.

–Provisionalmente. Hasta que encuentre a Murray. Si le encuentro…

–Si le encontramos, Monroe –me corrigió–. Y yo que creía que habías venido a verme… –Sonrió socarrona–. Creí que no volverías a la policía.

–No era mi intención. Audel apenas me ha dejado opción, de todos modos. ¿Qué sabes de Murray?

–Llevo toda la mañana de aquí para allá. ¿Te parece que hablemos en otro lugar? Estoy cansada y hambrienta.

Me alojé en su mismo hotel, en una habitación vecina. Randa me metió en su dormitorio, desde el que se veía el mar gris, para que pudiésemos hablar mientras se arreglaba un poco.

–¿Viniste sola? –pregunté.

–Sí. ¿Te sorprende?

–Recuerdo que estabas con Quentin.

Quentin era otro compañero de la policía. Aunque Randa no parecía hacerle demasiado caso, se sabía que estaban juntos. Al menos antes de que me echaran de la comisaría.

–Ya, bueno… –Ella vaciló intentando encontrar qué decir–. Preferí… venir sin él. Además él tenía que trabajar. ¿Cómo te va, Monroe? ¿Vuelves a estar con alguien?

–Pues… –¿Era pronto para decir que sí?–. No –decidí responder.

–¿Y podría haberla pronto? ¿Alguien que no sea tu ex?

–Psché. ¿Quién iba a haber?

–Venga, gruñón –dijo juguetona–. Un madurito como tú aún podría estar con alguien.

Con Jill en mis pensamientos, se me ocurrían algunas respuestas desagradables. Al notar que me malhumoraba, de nuevo elegí guardarme mis intimidades, así que le pedí a Randa que dejara el tema. Mientras se arreglaba el pelo que el viento le había dejado en mal estado, me hizo otras preguntas, como qué había estado haciendo desde que me despidieron. Le agradecí que no entrara en temas familiares, aunque, pretendiendo ser cuidadosa, me preguntó si poseía una fotografía de mi hija.

–Es muy guapa –afirmó cuando le presté a regañadientes la imagen–. O… lo era.

Por lo demás, se lo conté todo. Hasta le hablé de Lyla y de mi afición, lo que, a diferencia de Audel, se tomó con naturalidad. Yo también estaba interesado en conocerla mejor. Ya que debíamos trabajar juntos, mi intención era intentar mejorar la imagen que me había construido de esa mujer, descubrir si, poniendo interés, podía soportarla mejor de lo que creía.

Ella parecía preocupada de verdad por Murray. En términos generales, parecía seguir siendo la misma.

Después empezó a hablarme de las islas, de cosas como de lo que le gustaban sus paisajes, de sus habitantes o, por supuesto, de los bichos que las habitaban.

–Pero no estamos aquí de turismo –señaló cuando yo estaba a punto de intentar volver al caso, poniéndose más seria–. ¿Quieres saber por qué estoy aquí?

–Ya lo sé. Audel me dijo que viniste a visitar a Murray.

–¿Viniste sola? –pregunté.

–Sí. ¿Te sorprende?

–Recuerdo que estabas con Quentin.

Quentin era otro compañero de la policía. Aunque Randa no parecía hacerle demasiado caso, se sabía que estaban juntos. Al menos antes de que me echaran de la comisaría.

–Ya, bueno… –Ella vaciló intentando encontrar qué decir–. Preferí… venir sin él. Además él tenía que trabajar. ¿Cómo te va, Monroe? ¿Vuelves a estar con alguien?

–Pues… –¿Era pronto para decir que sí?–. No –decidí responder.

–¿Y podría haberla pronto? ¿Alguien que no sea tu ex?

–Psché. ¿Quién iba a haber?

–Venga, gruñón –dijo juguetona–. Un madurito como tú aún podría estar con alguien.

Con Jill en mis pensamientos, se me ocurrían algunas respuestas desagradables. Al notar que me malhumoraba, de nuevo elegí guardarme mis intimidades, así que le pedí a Randa que dejara el tema. Mientras se arreglaba el pelo que el viento le había dejado en mal estado, me hizo otras preguntas, como qué había estado haciendo desde que me despidieron. Le agradecí que no entrara en temas familiares, aunque, pretendiendo ser cuidadosa, me preguntó si poseía una fotografía de mi hija.

–Es muy guapa –afirmó cuando le presté a regañadientes la imagen–. O… lo era.

Por lo demás, se lo conté todo. Hasta le hablé de Lyla y de mi afición, lo que, a diferencia de Audel, se tomó con naturalidad. Yo también estaba interesado en conocerla mejor. Ya que debíamos trabajar juntos, mi intención era intentar mejorar la imagen que me había construido de esa mujer, descubrir si, poniendo interés, podía soportarla mejor de lo que creía.

Ella parecía preocupada de verdad por Murray. En términos generales, parecía seguir siendo la misma.

Después empezó a hablarme de las islas, de cosas como de lo que le gustaban sus paisajes, de sus habitantes o, por supuesto, de los bichos que las habitaban.

–Pero no estamos aquí de turismo –señaló cuando yo estaba a punto de intentar volver al caso, poniéndose más seria–. ¿Quieres saber por qué estoy aquí?

–Ya lo sé. Audel me dijo que viniste a visitar a Murray.

–Sí, bueno… No esperaba venir para acabar buscándole.

–¿Quién le vio por última vez?

–¿Directo al grano, Monroe? –Volvió a sonreír–. Sigues siendo un gruñón aburrido. En fin… Ignoro quién pudo verle por última vez, pero me he enterado de que Murray solía acompañar a unos pescadores de Rousay para lanzarse al mar.

–Se lanzaba al mar –reflexioné sobre ese hecho y sobre la temperatura que debían de tener esas aguas–. ¿Quién te ha contado eso?

–Otros pescadores borrachos que encontré en un bar de Kirkwall. Parecían conocer bastante bien a Murray.

–¿Hay algún animal en estas islas que pudiera haberle atacado?

–Pf… Creo que lo más peligroso que puede haber por aquí son los leopardos marinos. Pero no hay constancia de que hayan atacado nunca a un humano. Al menos en estas islas. Claro que tampoco hay muchos que se metan a bucear en estas aguas como lo hacía Murray.

–Tú conocerás mejor a esos bichos que yo –En cuanto dije la palabra “bichos”, vacilé. No había recordado hasta ese instante lo delicado que podía ser hablar despectivamente de la naturaleza con Randa Green. Al no ver la menor señal de disgusto en ella, seguí, con mayor velocidad–. ¿Hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que algo le atacara? ¿Podría habérselo llevado el oleaje? ¿Golpearse contra algo en el fondo?

–No lo creo. De haberle atacado algún animal, habrían encontrado su cuerpo en alguna parte. O al menos algún resto de él. Y aquí no hay oleajes tan fuertes como para llevarse a un hombre. A uno vivo, al menos.

–Entonces… ¿qué? –Viendo ya el fin de la conversación, me levanté de la mullida cama para admirar el paisaje por la ventana, para echar un vistazo a ese mar en el que se había perdido el viejo–. ¿Has hablado ya con esos pescadores a los que Murray acompañaba?

–No. Aún no. Iremos esta tarde. Tú y yo juntitos, ¿eh? –Aunque no la tenía a la vista, supe que sonreía–. Hablaremos con ellos y… ¡AAAH!

Alarmado, me alejé como un rayo de la ventana para ir a buscar a Randa al cuarto de baño, a socorrerla.

–¿Qué diablos ha pasado? –exclamé.

–¡Mira! –Randa se asomó por la puerta, señalándose la que a mí, desde aquellos tres metros de distancia, me pareció una frente impoluta. Sus ojos, tan abiertos que me me inquietaron aún más–. Una arruga, Monroe. ¿La ves? Justo aquí. ¡Joder, me hago vieja!

“La madre que la parió…”

Capítulo 2 aquí.

Capítulo 3 aquí.

Capítulo 4 aquí.

–¿Quién le vio por última vez?

–¿Directo al grano, Monroe? –Volvió a sonreír–. Sigues siendo un gruñón aburrido. En fin… Ignoro quién pudo verle por última vez, pero me he enterado de que Murray solía acompañar a unos pescadores de Rousay para lanzarse al mar.

–Se lanzaba al mar –reflexioné sobre ese hecho y sobre la temperatura que debían de tener esas aguas–. ¿Quién te ha contado eso?

–Otros pescadores borrachos que encontré en un bar de Kirkwall. Parecían conocer bastante bien a Murray.

–¿Hay algún animal en estas islas que pudiera haberle atacado?

–Pf… Creo que lo más peligroso que puede haber por aquí son los leopardos marinos. Pero no hay constancia de que hayan atacado nunca a un humano. Al menos en estas islas. Claro que tampoco hay muchos que se metan a bucear en estas aguas como lo hacía Murray.

–Tú conocerás mejor a esos bichos que yo –En cuanto dije la palabra “bichos”, vacilé. No había recordado hasta ese instante lo delicado que podía ser hablar despectivamente de la naturaleza con Randa Green. Al no ver la menor señal de disgusto en ella, seguí, con mayor velocidad–. ¿Hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que algo le atacara? ¿Podría habérselo llevado el oleaje? ¿Golpearse contra algo en el fondo?

–No lo creo. De haberle atacado algún animal, habrían encontrado su cuerpo en alguna parte. O al menos algún resto de él. Y aquí no hay oleajes tan fuertes como para llevarse a un hombre. A uno vivo, al menos.

–Entonces… ¿qué? –Viendo ya el fin de la conversación, me levanté de la mullida cama para admirar el paisaje por la ventana, para echar un vistazo a ese mar en el que se había perdido el viejo–. ¿Has hablado ya con esos pescadores a los que Murray acompañaba?

–No. Aún no. Iremos esta tarde. Tú y yo juntitos, ¿eh? –Aunque no la tenía a la vista, supe que sonreía–. Hablaremos con ellos y… ¡AAAH!

Alarmado, me alejé como un rayo de la ventana para ir a buscar a Randa al cuarto de baño, a socorrerla.

–¿Qué diablos ha pasado? –exclamé.

–¡Mira! –Randa se asomó por la puerta, señalándose la que a mí, desde aquellos tres metros de distancia, me pareció una frente impoluta. Sus ojos, tan abiertos que me me inquietaron aún más–. Una arruga, Monroe. ¿La ves? Justo aquí. ¡Joder, me hago vieja!

“La madre que la parió…”

Capítulo 2 aquí.

Capítulo 3 aquí.

Capítulo 4 aquí.

Comentarios

Publicar un comentario

Escribe aquí tu comentario.